При ведении беременности для отслеживания изменений в состоянии плода и своевременного выявления любых отклонений в его развитии и нарушений в работе его организма применяется широкий спектр методов мониторинга и диагностики: от простейших и кажущихся архаичными до наиболее технологичных.

В этой статье мы познакомимся с основными разновидностями этих методов, их достоинствами и условиями, при которых они применяются.

Сонография

Сонография, более известная как УЗИ или ультразвуковое исследование — первый способ диагностики состояния плода, с которым сталкивается будущая мать. Согласно действующим клиническим рекомендациям, первое УЗИ плода должно проводиться в промежутке с 11 по 13 акушерскую неделю в рамках скрининга I-го триместра, однако на практике чаще всего состояние будущего ребёнка впервые определяется ещё на эмбриональном этапе развития — обычно на 4-6 неделе беременности — при проведении УЗИ матки и её придатков. Столь раннее проведение сонографии призвано:

- подтвердить наличие развивающегося плодного яйца или эмбриона;

- выявить наличие у эмбриона сердцебиения;

- исключить или подтвердить внематочную беременность.

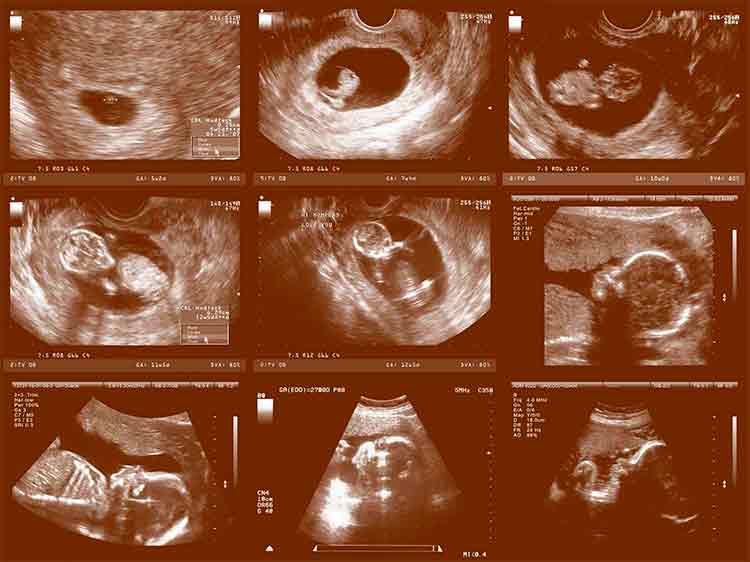

Проведение УЗИ на разных этапах беременности наглядно демонстрирует то, как меняется плод

Также УЗИ на этом этапе способно распознать многоплодную беременность, однако выводы о наличии нескольких плодных яиц или эмбрионов на столь ранних сроках могут быть преждевременными.

В свою очередь, УЗИ плода, проводимое в рамках скрининга I-го триместра, позволяет:

- точно определить срок беременности по показателю КТР — копчико-теменного размера;

- с достаточной точностью выяснить, является ли беременность многоплодной;

- исключить или подтвердить наличие пороков развития;

- выявить маркеры хромосомных патологий, таких как синдром Дауна или синдром Патау;

- оценить состояние плодного пузыря, плаценты и пуповины.

Следующее обязательное ультразвуковое исследование плода проводится между 18 и 20 гестационными неделями в рамках скрининга II-го триместра. В этом случае сонография выполняет те же задачи, что и во время скрининга I-го триместра, но позволяет также выявить задержку в развитии плода за счёт его более развитой анатомии.

Последнее обязательное УЗИ плода проводится уже в III-м триместре между 34 и 35 неделями — оно призвано исключить риск наличия патологий, поздно проявляющих себя. Кроме того, на этом этапе сонография позволяет оценить положение плода и выявить обвитие пуповины.

В каждом из триместров при необходимости могут быть назначены дополнительные ультразвуковые исследования — обычно это происходит при выявлении каких-либор тревожных признаков в состоянии плода.

Доплерография и эхокардиография

Если пациентка относится к высокой группе риска или имеются заметные отклонения в работе сердца плода, в дополнение к базовому УЗИ осуществляются также его специализированные варианты. В первую очередь речь идёт о фигурирующей в клинических рекомендациях доплерографии маточно-плацентарного и фетоплацентарного кровотока — ультразвуковом измерении скорости течения крови, которое позволяет диагностировать гипоксию плода, плацентарную недостаточность и т.п.

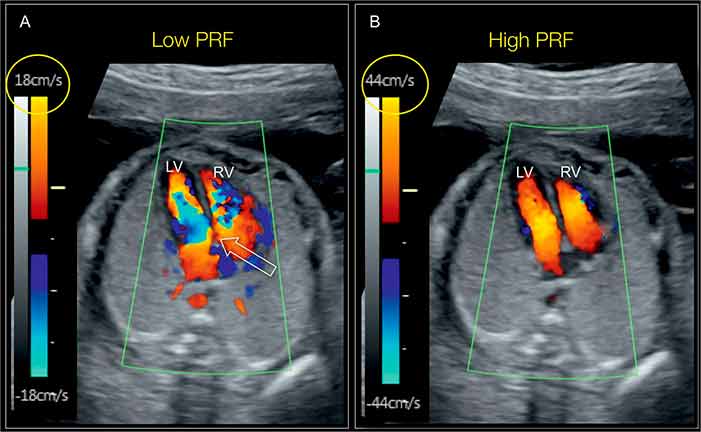

В базовых режимах, таких как импульсная или постоянная доплерография, регистрируемые данные отображаются в виде графика, однако при применении режима цветного доплеровского картирования они будут дополнены визуальными отображением направления кровотока, что даст врачу возможность локализовывать проблемные участки сердечно-сосудистой системы.

Цветное доплеровское картирование сердца плода. Разными цветами отмечены областью с разной интенсивностью кровотока

Для более комплексной оценки доплерография также может комбинироваться с ультразвуковым исследованием сердца или эхокардиографией — в этом случае речь будет идти о доплерокардиографии плода. Эхокардиография визуализирует разрезы сердца в различных проекциях в двух (2D) или трёх (3D) измерениях, в совокупности с данными о кровотоке позволяя выявлять любые типы врождённых пороков сердца.

Проведение доплеро- и эхокардиографии для пациенток происходит аналогично обычному УЗИ.

Аускультация

С 22-й гестационной недели при каждом посещении пациенткой акушера-гинеколога должна проводиться аускультация плода — проще говоря, выслушивание его сердечной активности.

Аускультация может проводиться и с помощью обычного стетоскопа — правильное его расположение на животе матери позволяет уловить сердцебиение плода. Тем не менее современные врачи предпочитают использовать заметно более удобные и точные фетальных доплеры — компактные приборы, работающие приблизительно так же, как и аппараты УЗИ в режиме доплерографии, кроме того, что ультразвуковой датчик фетального доплера измеряет не скорость кровотока, а частоту сердечных сокращений, либо подавая звуковые сигналы при каждом ударе сердца, либо же рассчитывая их частоту самостоятельно.

Кардиотокография

С 32-й акушерской недели перечень методов оценки состояния плода пополняет кардиотокография или КТГ. Данная процедура представляет собой отслеживание изменений в физиологических показателях плода и матери в течение определённого времени с помощью такого прибора, как фетальный монитор. Основные параметры, регистрируемые в ходе проведения кардиотокографии— это:

- частота сердечных сокращений плода (ЧССп);

- количество шевелений плода;

- сократительная деятельность матки.

Измерение ЧССп осуществляется тем же способом, что и при проведении аускультации фетальным доплером — с помощью ультразвукового датчика, считывающего движения сердца. Двигательная активность плода регистрирует либо автоматически с использованием всё того же ультразвукового датчика за счёт доплеровского эффекта, либо по субъективным ощущениям матери с помощью специального маркера движений. Наконец, маточные сокращения считывает тензометрический или токодинамометрический датчик, реагирующий на изменения в давлении, оказываемом маткой на брюшную стенку.

Корреляция между всеми этими показателями даёт возможность выявлять широкий спектр патологических состояний плода — в первую очередь его кислородное голодание.

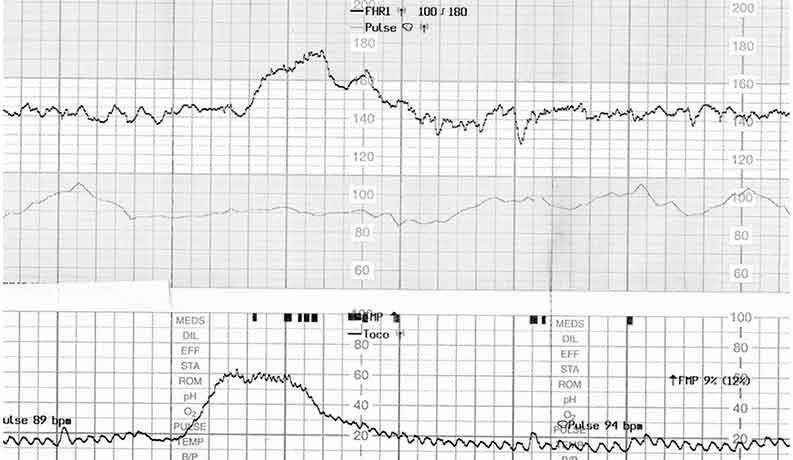

Пример кардиотокограммы: верхняя чёрная кривая отражает ЧССп, нижняя — маточные сокращения, а чёрные метки над кривой TOCO отображают эпизоды двигательной активности плода

Кардиотокографирование может проводиться не только в дородовом периоде, но и непосредственно во время родов — такой мониторинг физиологических параметров плода позволит оперативно реагировать на изменения обстановки и обеспечить безопасность родов.\

Амниоскопия

Амниоскопия — метод эндоскопического исследования, который не является базовым способом отслеживания состояния плода на протяжении беременности, однако может применяться в ряде случаев для уточнения диагноза — например, при подозрении на перенашивание беременности. В частности, с помощью амниоскопии можно определить характер плодовых оболочек и околоплодных вод, выявить предлежание петель пуповины или низкое прикрепление плаценты.

Принцип проведения амниоскопии довольно прост и сводится к введению смотрового прибора — амниоскопа — через влагалище к нижнему полюсу плодового мешка и его последующему осмотру врачом. При этом следует отметить, что данная процедура довольно требовательна к квалификации врача, так как она, в отличие от неинвазивных способов исследования, сопряжена с риском причинения вреда плоду и матери. Кроме того, временные рамки её применения ограничены завершающим этапом беременности — 36-39 акушерскими неделями, когда шейки матки достаточно раскрыта.

Теги: