Технология электронного фетального мониторинга (ЭФМ, EFM), наиболее распространённым частным случаем которой является кардиотокография (КТГ, CTG), была внедрена в медицинскую практику ещё в 60-70-х годах прошлого века и с началом нового века окончательно вошла в обиход в большинстве развитых стран мира. Так, например, если в 1978 году в США фетальное мониторирование применялось лишь в 50% случаев, то уже к 2002 году этот показатель достиг 85% от числа всех принимаемых родов в стране. В России, как и в Соединённых Штатах, фетальный мониторинг является стандартом оказания медицинской помощи женщинам при родах — фетальные мониторы входят в перечни оборудования, которым обязательно должны быть оснащены кабинеты акушеров-гинекологов, отделения акушерского ухода, акушерские стационары, отделения патологии беременности, предродовые палаты, родовые залы и т.п.

Тем не менее в мировом медицинском сообществе по-прежнему продолжаются дискуссии о влиянии ЭФМ на исходы беременностей и его эффективности как метода оценки состояния плода. Поэтому в этой статье мы попробуем разобраться в нюансах, связанных с электронным фетальным мониторингом, и в том, какие преимущества и недостатки он имеет перед другими методами диагностики.

Проблемы оценки электронного фетального мониторинга

В первую очередь стоит отметить, что объективная оценка эффективности электронного фетального мониторинга по сей день остаётся проблемой, требующей решения. Несмотря на то, что эта тема освещалась в многочисленных статьях, публиковавшихся ещё с 70-х годов прошлого века, современные обзоры на них указывают, что методологическое качество исследований, лежащих в их основе, было неоднозначным, что могло повлечь за собой искажение сделанных авторами выводов. Уточнения требует и актуальность этих выводов — за прошедшие 40-50 лет могли существенно измениться технологии ЭФМ, медицинская практика, качество обучения персонала и т.п., что ставит под вопрос подверженность данного метода диагностики выявленным ранее проблемам.

Трудности также вызывает ограниченность имеющихся данных. Так, например, у нас имеются сведения о том, что проведение КТГ в родах снижает риск возникновения неонатальных судорог, однако у медицины нет чёткого понимания долгосрочных последствий от их предотвращения, и вопрос о значимости данного эффекта остаётся дискуссионным. Таким образом, акушерство и гинекология нуждаются в современных исследованиях, основанных на статистически значимых, однородных и адекватных выборках и не подверженных искажениям, связанным с ограничением дизайна. Свежие научные публикации, оперирующие новыми данными, а не воспроизводящие старые, демонстрируют более взвешенный взгляд на кардиотокографию и электронный фетальный мониторинг в целом.

С чем связана критика электронного фетального мониторинга?

Число оперативных родов

Основным предметом критики кардиотокографии как наиболее распространённой разновидности ЭФМ долгие годы остаётся то, что её применение из-за гипердиагностики приводит к заметному увеличению количества оперативных родов, осуществляемых через операцию кесарева сечения или инструментальное родовспоможение с использованием вакуум-экстракторов или акушерских щипцов.

Такое мнение отчасти оправданно — КТГ действительно характеризуется низкой чувствительностью и склонностью к ложнопозитивным результатам диагностики. Это в первую очередь связано с тем, что основной диагностический критерий, на который опирается фетальный мониторинг — частота сердечных сокращений плода, — находится под влиянием слишком большого количества факторов. Нарушение сердечного ритма плода может быть обусловлено не только гипоксией, но его двигательной активностью, сократительной активностью матки, определёнными физиологическими состояниями роженицы, приёмом ей некоторых лекарственных средств и т.п.

Такое разнообразие возможных причин отклонения основного показателя от нормы уже заметно осложняет оценку результатов ЭФМ, требуя их комплексного рассмотрения. Кроме того, анализ результатов кардиотокографии подвержен субъективности — в первую очередь это связано с тем, что существующие системы их оценки разнородны и далеко не всегда охватывают все показатели жизнедеятельности, имеющие значение для корректной постановки диагноза.

Как следствие, при проведении КТГ во время родов, когда большое значение имеет скорость реагирования, специалисты вполне могут расценить аномальную кардиотокографическую картину, имеющую физиологические, а не патологическую природу, как ситуацию, угрожающую здоровью и жизни плода, и принять решение о необходимости оперативного вмешательства.

Эффективность предотвращения неблагоприятных исходов родов

Второе направление критики электронного фетального мониторинга отталкивается от статистических наблюдений, согласно которым его применение не приводит к существенному снижению уровня перинатальной смертности в сравнении с такими методами, как, например, прерывистая аускультация.

В некоторой степени такая оценка также справедлива. Всё та же кардиотокография далеко не всегда способна предотвратить исходы, связанные со смертью плода или с причинением его здоровью тяжкого вреда — это связано с тем, что:

- КТГ сосредоточено на выявлении гипоксийных состояний, однако неблагоприятные исходы беременности могут быть обусловлены не только гипоксией плода, но и другими факторами, такими как недоношенность или переношенность, недостаточность массы, выделение в амниотическую жидкость мекония, внутриутробные инфекционные заболевания и пр., способными усугубить кислородную недостаточность, ослабить компенсаторные механизмы или даже самостоятельно нанести удар по здоровью плода;

- в случае наступления в интранатальном периоде осложнений, влекущих за собой острую гипоксию — например, выпадения пуповины или отслойки плаценты, — возможности ЭФМ по обеспечению временного окна, необходимого для своевременного оперативного вмешательства, довольно ограничены, из-за чего непоправимый ущерб здоровью плода может быть нанесён ещё до того, как будет осуществлено медицинское вмешательство;

- такие патологии, как церебральный детский паралич, могут быть вызваны не только родовыми, но и дородовыми факторами.

Отрицательное воздействие на состояние пациентов

Наконец, помимо небеспроблемных попыток оценить электронный фетальный мониторинг объективно, используя статистические данные, существуют оценки, которые базируются на субъективных отзывах пациенток и, как это ни парадоксально, дают за счёт этого более объективную картину проблем, связанных с практикой проведения ЭФМ:

- многие медучреждения по-прежнему активно используют модели мониторов с проводными датчиками, ограничивающими подвижность рожениц, несмотря на то, что именно свобода движения способствует сокращению длительности родов и снижает риск того, что потребуется провести анестезию или даже кесарево сечение;

- упомянутые ранее изменения сердечного ритма плода, имеющие непатологический характер, при подаче фетальным монитором звуковых сигналов могут стать источником стресса для рожениц и негативно сказаться на их состоянии и течении родов;

- в некоторых медучреждениях, прошедших через интеграцию систем центрального мониторинга, складывается ситуация, когда из-за наличия возможности централизованного наблюдения акушерки меньше контактируют с пациентками в предродовых палатах, из-за чего те начинают испытывать беспокойство и дискомфорт.

Насколько оправдана критика электронного фетального мониторинга?

Хотя критика электронного фетального мониторинга и небезосновательна, согласиться с мнением скептиков, утверждающих, что ЭФМ не эффективен или даже не нужен, и предлагающих полагаться на прерывистую аускультацию, довольно сложно — как из-за вышеупомянутых проблемы теоретической базы, подводимой под эту критику, так и из-за того, что в обоих случаях она не учитывает то, как изменилась практика его проведения за прошедшие годы.

Во-первых, фетальный мониторинг не сводится к одной лишь кардиотокографии с использованием доплеровских датчиков, чаще всего попадающей под перекрёстный огонь критических публикаций — он может включать в себя и пульсоксиметрию, и прямую электрокардиографию, и неинвазивную фетальную электрокардиографию. При этом ЭФМ не существует «в вакууме» и может по мере необходимости дополняться другими диагностическими методами, такими как забор пуповинной крови или скальп-лактат.

Фетальный монитор, модуль фЭКГ и фетальный пульсоксиметр

Комбинирование разных технологий ЭФМ, а также альтернативных методов диагностики во многих странах закреплено на нормативном или рекомендательном уровне, так как проведение дополнительных исследований позволяет уточнить и дополнить результаты КТГ и тем самым как компенсировать присущий ей недостаток специфичности, снизив количество необоснованных оперативных вмешательств, так и повысить её чувствительность, увеличив шансы на предотвращение неблагоприятных исходов родов.

Во-вторых, выработанные за последние десятилетия рекомендации учитывали в том числе и вышеупомянутые статические выкладки и связанные с ними выводы. Так для того, чтобы избежать рисков, связанных с гипердиагностикой, интранатальный ЭФМ обычно не назначается пациенткам с беременностью низкого риска.

Удачным примером правильного подхода к проведению электронного фетального мониторинга, нивелирующего присущие ему недостатки, могут послужить актуальные клинические рекомендации по диагностике внутриутробной диагностике гипоксии, подготовленные Российским обществом акушеров-гинекологов, согласно которым:

- непрерывное фетальное мониторирование во время родов должно назначаться именно при наличии материнских и/или плодовых факторов риска развития гипоксии;

- интранатальную кардиотокографию в силу недостаточной специфичности её результатов крайне желательно дополнять другими методами оценки, такими как забор и анализ капиллярной крови из предлежащей части плода;

- в антенатальном периоде прерывистый фетальный мониторинг проводится начиная с 33 недели беременности каждые 2 недели;

- прибегать к непрерывному фетальному мониторингу в антенатальном периоде стоит лишь в тех случаях, когда по итогам проведения прерывистой аускультации врач подозревает наличие у плода нарушений сердечного ритма — при этом необходимо объяснить пациентке, чем обусловлен такой переход, чтобы не провоцировать стресс.

В-третьих, сама кардиотокография как метод продолжает совершенствоваться. К примеру, появление такого синтетического показателя, как краткосрочная вариабельность — short-term variation, КВВ или STV, — который тесно связан с качеством работы компенсаторных механизмов плода и снижение которого является точным маркером возникновения фетальной гипоксии и ацидоза, высоко оценивается многими исследователями, указывающими на его высокую специфичность и негативную прогностическую ценность.

В-четвёртых, значительные усилия сегодня предпринимаются для разработки автоматизированных систем оценки результатов КТГ — в том числе и с использованием сформированных на базе машинного обучения алгоритмов, которые потенциально позволят быстро и точно распознавать в регистрируемых показателях патологические паттерны.

В-пятых, уже упоминавшаяся ранее технология неинвазивной фетальной электрокардиографии — фЭКГ, fECG или NIFECG, — получившая существенное развитие за последние два десятилетия и всё более широко внедряемая в современные фетальные мониторы, в перспективе может позволить отказаться от использования доплеровских датчиков при проведении кардиотокографии, тем самым не только повысив точность осуществляемых измерений, но и сделав саму диагностику полностью неинвазивной.

Наконец, совершенствуется сама эргономика фетальных мониторов. Всё большее распространение получают модели, оснащённые влагостойкими беспроводными датчиками, не ограничивающими подвижность рожениц. На смену датчикам со стандартной конструкцией, для размещения которых требуются ремни, нередко вызывающие у пациентов дискомфорт, приходят лёгкие и удобные патч-датчики, наклеиваемые на кожу.

Да, электронный фетальный мониторинг не является панацеей — та же самая кардиотокография не может заменять собой клиническую оценку, отчего её эффективность её применения сильно зависит от квалификации медперсонала. Кроме того, она всё ещё подвержена «детским болезням», требующим решения.

Беспроводной патч-датчик от GE для регистрации фЭКГ и миограммы матки

Однако у ЭФМ есть одно важное отличие от более консервативных методов оценки, таких как прерывистая аускультация — он обладает внушительным потенциалом развития, реализация которого со временем может позволить акушерству и гинекологии по-настоящему сделать шаг вперёд в деле борьбы с перинатальной смертностью.

Положительное влияние электронного фетального мониторинга на исходы родов

Какие же положительные моменты, связанные с применение методов электронного фетального мониторинга, мы можем отметить уже сейчас?

- Хотя некоторые исследователи и отмечают, что воспроизведение фетальным монитором звуков сердечной активности при выраженных колебаниях ЧССп может быть фактором стресса для рожениц, чаще всего данные опросов пациенток демонстрируют, что такая ретрансляция сердцебиения плода оказывает на них успокаивающий эффект и помогает справиться с чувством беспокойства.

- Сам по себе факт наличия непрерывного мониторинга состояния плода во время родов также может укреплять у рожениц чувство безопасности и успокаивать их. Этот позитивный фактор выражен особенно ярко, если врачи правильно проводят работу с пациентками, наглядно разъясняя им, с чем связана необходимость использования фетального монитора, принцип его работы и т.п.

- Проведение скрининга в антенатальном периоде беременности с использованием фетального монитора менее требовательно к персоналу, нежели всё та же прерывистая аускультация, эффективность которой сильно зависит от корректности расположения инструмента на теле пациентки.

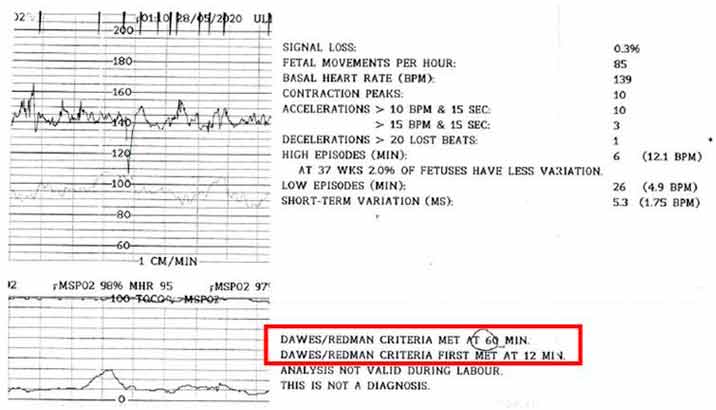

- Согласно данным наиболее свежих исследований, получивший широкое признание в ведущих мировых странах метод автоматизированного анализа КТГ по системе Доуза-Редмана, как раз опирающийся на показатель STV, даёт высокоспецифичные результаты, в отличие от прочих систем оценки кардиотокограмм, демонстрирующих высокую чувствительность, но низкую специфичность. Благодаря этой особенности, а также высокой скорости анализа фетальный мониторинг по Доузу-Редману может применяться именно для того, чтобы эффективно отфильтровывать пациенток с беременностью низкого риска, тем самым сводя к минимуму риск гипердиагностики и стрессовое воздействие на них.

Результаты анализа по Доузу-Редману с соответствием критериям

- В отличие от прерывистой аускультации, непрерывный фетальный мониторинг действительно способен своевременно выявить наступление подострых и острых гипоксийных состояний и дать врачам время, необходимое для осуществления срочного оперативного вмешательства, способного предотвратить вызванные кислородным голоданием поражения внутренних органов, такие как ишемии, энцефалопатии и т.п.

- Помимо обеспечения «окон» для оперативного вмешательства, КТГ также позволяет оказывать своевременную терапевтическую помощь. Так, например, на кардиотокограммах можно распознать эпизоды брадикардии и длительных переменных децелераций, вызванные продолжительными схватками — это позволит принять решение о смене положения роженицы или применении токолитиков для снижения воздействия маточной активности на уровень оксигенации плода и нормализации течения родов.

Заключение

Несмотря на всю имеющуюся — и порой небезосновательную — критику, электронный фетальный мониторинг и кардиотокография в частности остаётся наиболее перспективным способом оценки состояния плода, способствующим своевременному оказанию медицинской помощи и, как следствие, предотвращению развития патологий и наступления летальных исходов.

В антенатальном периоде ЭФМ упрощает проведение скрининга и позволяет получать больше данных, пригодных для анализа. В интранатальном же периоде он позволяет непрерывно контролировать изменения в показателях жизнедеятельности плода, благодаря чему врачи получают возможность при необходимости своевременно корректировать их терапевтическим путём или же, в случае резкого усугубления ситуации, осуществлять оперативное родовспоможение.

Комбинирование разных методов электронного фетального мониторинга и систем анализа результатов мониторинга позволяет компенсировать их недостатки, повышая чувствительность и специфичность диагностики. Постепенное же усовершенствование конструкции самих фетальных мониторов позволяет избавиться от тех факторов, которые прежде могли стать причиной негативного опыта у рожениц, обеспечив им комфортные условия.

Теги: